[ad_1]

विषयसूची

सामान्य अध्ययन-II

1. ओबीसी समूहों को निर्दिष्ट करने संबंधी राज्यों के अधिकार को बहाल करने हेतु विधेयक

2. जनगणना

3. मध्याह्न भोजन योजना

4. उज्जवला 0 योजना

5. हांगकांग का प्रशासन

सामान्य अध्ययन-III

1. दक्षिण अफ्रीका द्वारा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ को पेटेंट

सामान्य अध्ययन- II

विषय: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

ओबीसी समूहों को निर्दिष्ट करने संबंधी राज्यों के अधिकार को बहाल करने हेतु विधेयक

संदर्भ:

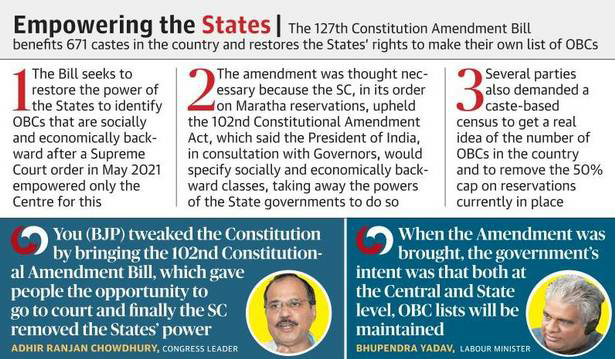

हाल ही में, ‘संविधान 127वां संशोधन विधेयक, 2021’ (Constitution 127th Amendment Bill, 2021) लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

विधेयक में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ‘सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों’ की अपनी सूची तैयार करने की संबंधी अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

आवश्यकता:

5 मई को, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए एक पृथक आरक्षण को खत्म करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, कि वर्ष 2018 के संविधान संशोधन (102 वें संवैधानिक संशोधन) के बाद, केवल केंद्र सरकार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को अधिसूचित कर सकती है – राज्यों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।

- 102 वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान में अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342 के बाद 342 A को जोड़ा गया था। इसके साथ ही, इस संशोधन के द्वारा ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ (National Commission of Backward Classes – NCBC) को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था।

- इस संवैधानिक संशोधन की व्याख्या, पिछड़े वर्गों को चिह्नित करने तथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान संबंधी राज्यों के अधिकार को प्रभावी रूप से समाप्त कर देती है।

127वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रमुख बिंदु:

- विधेयक में, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़े वर्गों को चिह्नित करने संबंधी राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करने का प्रावधान किया गया है। विदित हो, कि मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में, इस तरह की शक्ति केवल केंद्र सरकार को प्रदान की थी।

- इस विधेयक द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया है, और कहा गया है, कि राष्ट्रपति, केवल केंद्र सरकार के प्रयोजनों हेतु ‘सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों’ की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं।

- केंद्र सरकार ‘सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों’ की केंद्रीय सूची को तैयार करेगी और उसका रखरखाव करेगी।

- इसके अतिरिक्त विधेयक में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी-अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यह सूची कानून के तहत बनाई जाएगी और यह केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची:

‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम’, 1993 के अंतर्गत ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ (NCBC) की स्थापना की गई थी।

- संविधान 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ‘राष्ट्रपति’ को सभी उद्देश्यों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गयी थी।

- 2021 का विधेयक इसमें संशोधन करते हुए प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं।

NCBC के साथ परामर्श:

संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत ‘केंद्र और राज्य सरकारों को, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ से सलाह लेने को अनिवार्य किया गया है।

नए विधेयक के निहितार्थ:

127 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, देश में 671 जातियां इससे लाभान्वित होंगी और ‘अन्य पिछड़े वर्गों’ की अपनी सूची बनाने संबंधी राज्यों के अधिकारों पुनः बहाल हो जाएंगे।

प्रीलिम्स लिंक:

- ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ (NCBC) के बारे में

- 102वें संविधान संशोधन विधेयक का अवलोकन

- 127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवलोकन

मेंस लिंक:

नए 127वें संविधान संशोधन विधेयक के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय।

जनगणना

संदर्भ:

कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण, 2021 में की जाने वाली जनगणना (Census 2021) और जनगणना से संबंधित अन्य गतिविधियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

‘जनगणना’ के बारे में:

जनगणना (Census), देश में जनसंख्या के आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकीय संबंधी जानकारी और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

- भारत में जनगणना, पहली बार वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन शुरू की गई थी। इसने समाज में उत्थान करने हेतु नई नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता प्रदान की।

- भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। तब से, प्रति दस वर्ष में एक बार, निर्विघ्न रूप से जनगणना की जाती है।

भारत में जनगणना कौन करता है?

भारत में दशकीय जनगणना के संचालन का दायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Office of the Registrar General and Census Commissioner) सौंपा गया है।

जनगणना, निम्नलिखित विषयों पर जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है:

- जनसांख्यिकी

- आर्थिक गतिविधियां

- साक्षरता और शिक्षा

- आवास और घरेलू सुविधाएं

- शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

- भाषा

ऐतिहासिक महत्व:

- ‘ऋग्वेद’ से पता चलता है कि भारत में 800-600 ईसा पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी।

- तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ‘कौटिल्य’ द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में कराधान के लिए राज्य-नीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह करने का उल्लेख किया गया था।

- मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में लिखित ‘आईना-ए-अकबरी‘ में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप जानते हैं, कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किए गए व्यक्तिगत आंकड़ों को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है?

प्रीलिम्स लिंक:

- जनगणना और NPR के बीच संबंध।

- NPR बनाम NRC

- NRC, असम समझौते से किस प्रकार संबंधित है।

- नागरिकता प्रदान करने और रद्द करने के लिए संवैधानिक प्रावधान।

- जनगणना किसके द्वारा की जाती है?

मेंस लिंक:

एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया क्यों नहीं संभव हो सकती है, चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day meal scheme)

संदर्भ:

हाल ही में, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग’ द्वारा ‘खाद्य और पोषण का अधिकार’ सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नीतियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए ‘राष्ट्रीय स्तर की बैठक’ आयोजित की गई थी।

बैठक के अंत में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

- ‘मध्याह्न भोजन योजना’ का विस्तार बारहवीं कक्षा तक किया जाए।

- ‘शहरी रोजगार गारंटी योजना’ शुरू की जाए।

- एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) शुरू की जाए, जो पूरी तरह से ‘आधार’ से लिंक न हो।

‘मध्याह्न भोजन योजना’ के बारे में:

यह योजना, सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है।

- इस योजना के अंतर्गत, आठवीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।

- इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।

- इस योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।

- इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (National Programme of Nutritional Support to Primary Education: NP– NSPE) के रूप में शुरू किया गया था।

- वर्ष 2004 में, इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

भूख और कुपोषण को दूर करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, विभिन्न जातियों के मध्य समाजीकरण में सुधार करना, जमीनी स्तर पर, विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।

मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) नियम 2015 के अनुसार:

- बच्चों को केवल स्कूल में ही भोजन परोसा जाएगा।

- खाद्यान्नों की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारणवश, विद्यालय में पढाई के किसी भी दिन यदि मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

पोषण संबंधी मानक:

- मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिए जायेंगे, तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान है।

- MHRD के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के भोजन में, 100 ग्राम खाद्यान्न, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा सम्मिलित की जायेगी। उच्च-प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के भोजन में, 150 ग्राम खाद्यान्न, 30 ग्राम दालें, 7.5 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल और वसा को अनिवार्य किया गया है।

प्रीलिम्स लिंक:

- MDMS योजना कब शुरू हुई?

- इसका नाम-परिवर्तन कब किया गया था?

- केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बीच अंतर?

- MDMS किस प्रकार की योजना है?

- योजना के तहत वित्त पोषण

- पोषक मानदंड निर्धारित

- योजना के तहत कवरेज

- योजना के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की जिम्मेदारी

मेंस लिंक:

मध्याह्न भोजन योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

उज्ज्वला 2.0 योजना

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए ‘उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना’ के दूसरे चरण की शुरुआत की गयी है।

‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) के बारे में:

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

मई 2016 में शुरू की गई थी।

- उद्देश्य: बीपीएल परिवारों को एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना।

- प्रमुख विशेषताएं: केंद्र द्वारा 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन की वित्तीय सहायता के साथ पात्र परिवार को एक जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।

- लक्ष्य: इस योजना के तहत पहले 50 मिलियन परिवारों को शामिल किया गया था, बाद में इसका विस्तार करते हुए 80 मिलियन गरीब परिवारों को योजना के दायरे में लाया गया है और इसके लिए 4,800 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है।

योजना के उद्देश्य:

- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना।

- जीवाश्म ईंधन आधारित चूल्हों पर खाना पकाने से संबंधित, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों को कम करना।

- अशोधित ईंधन से खाना पकाने के कारण, भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।

- जीवाश्म ईंधन दहन से, घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना।

पात्रता मापदंड:

- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु, आवेदक को 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और भारत का नागरिक होना चाहिए।

- आवेदक, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित होना चाहिए।

- आवेदक के घर में किसी के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

- परिवार की घरेलू आय, प्रति माह, एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकार द्वारा सीमा निर्धारित की जाएगी।

- आवेदक, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इसी तरह की अन्य योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

उज्जवला 2.0 के तहत:

- प्रवासी श्रमिकों को अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पते का प्रमाणपत्र दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

- इन श्रमिकों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए केवल अपने आवासीय पते की स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

प्रीलिम्स लिंक

- LPG क्या है?

- ‘संसदीय समितियों के बारे में

- ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के उद्देश्य और लक्ष्य

- योजना के तहत केरोसिन मुक्त हो चुके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

मेंस लिंक:

ऐसा कहा जाता है कि ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) और उसके बाद के कार्यक्रमों की असली परीक्षा यह होगी कि ये कार्यक्रम एलपीजी, बिजली या बायोगैस जैसे अन्य स्वच्छ ईंधन का निरंतर उपयोग जारी रखने के लिए ‘कनेक्शन’ के प्रावधान किस प्रकार उपयोग करते है? इसके लिए किस मुद्दे पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? PMUY के महत्व पर भी चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।

हांगकांग का प्रशासन

संदर्भ:

हाल ही में, हांगकांग की नेता ‘कैरी लैम’ (Carrie Lam) ने कहा है, कि वह विदेशी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए हांगकांग में चीन की मुख्य भूमि के एक क़ानून लागू किए जाने का समर्थन करती हैं। यह इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि हांगकांग शहर, अब चीनी कानून को अपनाने के लिए तैयार है।

इस कानून को, बीजिंग की विधायिका के बजाय हांगकांग की विधायिका के माध्यम से पेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस क़ानून को हांगकांग के ‘लघु-संविधान’ (mini-constitution) की परिशिष्ट में जोड़ा जाएगा। हांगकांग के ‘मिनी-कान्स्टिटूशन’ को ‘बेसिक लॉ’ के रूप में भी जाना जाता है।

‘प्रस्तावित कानून’ क्या है?

- बीजिंग द्वारा जून माह में एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत चीनी नागरिकों या संस्थाओं के खिलाफ भेदभाव करने या विभेदकारी तरीके लागू करने वाले व्यक्तियों या इकाईयों को चीनी सरकार की ‘प्रतिबंध-रोधी सूची’ (anti-sanctions list) में रखा जा सकता है।

- चीन के कानून के तहत, इस सूची में शामिल व्यक्तियों को चीन में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है या देश से निष्कासित किया जा सकता है।

- क़ानून के तहत, चीन में ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त या निष्क्रय किया जा सकता है। इनके लिए चीन की संस्थाओं या नागरिकों के साथ कारोबार करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इस क़ानून को लागू करने की आवश्यकता:

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा, चीन पर व्यापार, हांगकांग और झिंजियांग के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र को लेकर दबाव डालने की वजह से इस क़ानून को लाया गया है।

इस कानून से जुड़ी चिंताएं और मुद्दे:

आलोचकों ने चेतावनी देते हुए कहा है, कि हांगकांग द्वारा इस कानून को लागू करने से ‘वैश्विक वित्तीय केंद्र’ के रूप में इसकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है।

हांगकांग का प्रशासन किस प्रकार से होता है?

हांगकांग, ‘एक देश दो प्रणाली’ (One Country Two Systems) पद्धति से प्रशासित होता है। ‘हांगकांग’ और ‘मकाऊ’ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं और दोनों पूर्व उपनिवेश रह चुके हैं।

नीति के अनुसार, ‘हांगकांग’ और ‘मकाऊ’, चीनी जनवादी गणराज्य का हिस्सा होने के बावजूद, चीन की मुख्य भूमि की नीतियों से भिन्न आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था अपना सकते हैं।

- हांगकांग, 1 जुलाई, 1997 से वापस चीन के नियंत्रण में आ गया था, और 20 दिसंबर, 1999 को ‘मकाऊ’ की संप्रभुता चीन को स्थानांतरित कर दी गई थी।

- इन क्षेत्रों की अपनी मुद्राएं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियां हैं, किंतु रक्षा और कूटनीति बीजिंग द्वारा तय की जाती है।

- उनके लघु-संविधान 50 वर्षों तक – अर्थात हांगकांग के लिए 2047 तक और मकाऊ के लिए 2049 तक वैध है। इस अवधि के बाद की व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रीलिम्स लिंक:

- हांगकांग के बारे में

- यह कब स्वतंत्र हुआ?

- ‘एक देश दो प्रणाली’ पद्धति के बारे में

- प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताएं

मेंस लिंक:

प्रस्तावित कानून के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

सामान्य अध्ययन- III

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ को पेटेंट

(South Africa grants patent to an artificial intelligence system)

संदर्भ:

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व में पहली बार, एक “आंशिक ज्यामिति पर आधारित फ़ूड कंटेनर” (food container based on fractal geometry) नवाचार से संबंधित एक ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ (Artificial Intelligence System) को पेटेंट प्रदान किया गया है।

यह नवाचार अर्थात इनोवेशन, फ़ूड कंटेनरों की इंटरलॉकिंग से संबंधित है, और इसके द्वारा रोबोट इन कंटेनरों को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं।

विवाद का विषय:

यह पेटेंट, किसी इंसान की बजाय, DABUS नामक एक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम’ को दिया गया है।

DABUS क्या है?

DABUS का तात्पर्य “डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ़ यूनिफाइड सेंटीएंस” (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience – DABUS) है।

- DABUS, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ / ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणी ‘स्टीफन थेलर’ (Stephen Thaler) द्वारा निर्मित किया गया एक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम’ है।

- यह सिस्टम, मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया की नक़ल करता है और इसके आधार पर नए आविष्कार करने में सक्षम है।

- DABUS, एक विशेष प्रकार का ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) सिस्टम है, इसके लिए अक्सर “सृजनात्मकता मशीन” (Creativity Machines) भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से और जटिल कार्य करने में सक्षम है।

‘क्रिएटिविटी मशीन’ क्या हैं?

‘सृजनात्मकता मशीन’ या ‘क्रिएटिविटी मशीन’ आकंड़ो को संसाधित करने और इनका गहन विश्लेषण करने में सक्षम होती हैं, और ये मशीने इन आंकड़ों से सीख भी सकती हैं।

- इस प्रक्रिया को ‘मशीन लर्निंग’ (Machine Learning) के रूप में जाना जाता है।

- ‘मशीन लर्निंग’ चरण पूरा हो जाने के बाद, ये मशीनें बगैर किसी मानवीय हस्तक्षेप के “स्वायत्त रूप से” सृजन करने में सक्षम हो जाती है।

पृष्ठभूमि:

- DABUS को आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों में एक पेटेंट आवेदन दायर किया गया था।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के ‘पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय’ और यूरोपीय संघ के ‘पेटेंट कार्यालय’ ने औपचारिक परीक्षण चरण में ही इस आवेदन को खारिज कर दिया था।

दक्षिण अफ्रीका के इस कदम का विरोध क्यों किया जा रहा है?

विशेषज्ञों द्वारा विरोध के तीन कारण बताए गए हैं:

- सबसे पहले, संबंधित पेटेंट कानूनों के तहत केवल मानव आविष्कारकों के लिए पेटेंट दिया जाता है, – किसी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (AI) को नहीं।

- दूसरा, विचारों को पेटेंट दिया जाता है, जिसमे पेटेंट के प्रयोजनों के लिए, ‘मानसिक संकल्पना या विचार’ का तत्व होने की आवश्यकता होती है – जोकि केवल एक मानव-मष्तिष्क में ही उत्पन्न हो सकते हैं।

- अंत में, आविष्कारक का दर्जा दिए जाने साथ कुछ अधिकार भी दिए जाते है, जिनके लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ कानूनी रूप से रखने में सक्षम नहीं है।

प्रीलिम्स लिंक:

- मशीन लर्निंग क्या है?

- ‘क्रिएटिविटी मशीन’ क्या हैं?

- DABUS क्या है?

- बौद्धिक संपदा (आईपी) क्या हैं?

- बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार

मेंस लिंक:

दक्षिण अफ्रीका द्वारा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली’ को पेटेंट दिए जाने संबंधी नवीनतम कदम के निहितार्थों पर टिप्पणी कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

[ad_2]