[ad_1]

विषयसूची

सामान्य अध्ययन-II

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2021

2. पुलिस थानों में ‘कानूनी सहायता’ संबंधित जानकारी का प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य

3. भारत ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ का अध्यक्ष

4. पाकिस्तान में ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ को नया दर्जा देने हेतु विधेयक

सामान्य अध्ययन-III

1. असम-मिजोरम सीमा विवाद

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A

3. एकीकृत थिएटर कमांड

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य

1. पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC)

2. भारतीय और चीन के मध्य हॉटलाइन की स्थापना

3. अश्वगंधा

सामान्य अध्ययन- II

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2021

संदर्भ:

हाल ही में, ‘किशोर न्याय अधिनियम’, 2015 में संशोधन करने हेतु ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2021 (The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021) राज्यसभा में पारित कर दिया गया है।

नवीनतम संशोधनों के अनुसार:

- अधिनियम के तहत जिलाधिकारियों को ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने के लिए और अधिक अधिकार दिए गए हैं।

- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) सहित जिला मजिस्ट्रेट (ADM) जेजे अधिनियम के तहत, स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे।

- जिलाधिकारी द्वारा ‘बाल कल्याण समितियों’ (Child Welfare Committees – CWC) के सदस्यों, जोकि आम तौर पर सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होते हैं, की शैक्षिक योग्यता सहित पृष्ठभूमि की जांच भी की जाएगी। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

- विधेयक में, जिलाधिकारी से ‘बाल कल्याण समिति’ के सदस्यों की संभावित आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्ति से पहले किसी भी सदस्य के खिलाफ बाल शोषण या बाल यौन शोषण संबंधी कोई मामला तों दर्ज नहीं था।

- ‘बाल कल्याण समितियों’ (Child Welfare Committees – CWC) के लिए संबंधित जिलों में उनकी कार्यक्रमों के बारे में जिलाधिकारी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना होगा।

- नवीनतम संशोधनों के अनुसार, जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा प्रदान की गई है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा।

- संशोधनों के अनुसार, गोद लेने के आदेश, अब अदालत के स्थान पर अब जिलाधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत) द्वारा जारी किए जाएंगे।

महत्व:

- इन परिवर्तनों के द्वारा जिलाधिकारियों को अधिक शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है।

- इससे जिला स्तर पर, नियंत्रण और संतुलन सहित, बच्चों की सुरक्षा में वृद्धि हुई है, और देश में गोद लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

- किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम) 2000 (Juvenile Delinquency Law and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act) 2000) को प्रस्थापित करने हेतु ‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम’ (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act) को वर्ष 2015 में संसद में पेश किया गया और पारित किया गया था।

- क़ानून के तहत, अपराधों का निर्धारण करने के दौरान, कानून का उल्लंघन करने वाले 16-18 वर्ष के आयु वर्ग वाले किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकद्दमा चलाने की अनुमति दी गयी थी।

- अपराध की प्रकृति, और किशोर पर नाबालिग या बच्चे के रूप में मुकदमा चलाए जाने के संबंध में निर्णय करने का अधिकार, ‘किशोर न्याय बोर्ड’ (Juvenile Justice Board) को दिया गया था।

- वर्ष 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप के बाद इस प्रावधान पर अधिक जोर दिया गया था। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक आरोपी की उम्र 18 साल से कुछ कम थी और इसलिए उस पर एक ‘किशोर’ के रूप में मुकदमा चलाया गया।

- इसके अलावा, अधिनियम के तहत ‘केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण’ (Central Adoption Resource Authority- CARA) को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में अधिक सक्षम हुआ।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप ‘किशोर न्याय बोर्डों’ की संरचना के बारे में जानते हैं?

प्रीलिम्स लिंक:

- CARA के बारे में

- किशोर न्याय बोर्डों के बारे में

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में प्रावधान

- अधिनियम में नवीनतम प्रस्तावित संशोधन

मेंस लिंक:

‘किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम’, 2015 के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

पुलिस थानों में ‘कानूनी सहायता’ संबंधित जानकारी का प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य

संदर्भ:

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यू.यू. ललित ने कहा है, कि देश के हर पुलिस स्टेशन में ‘कानूनी सहायता’ प्राप्त करने संबंधी अधिकारों और ‘मुफ्त कानूनी सहायता’ सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने वाले प्रदर्शन पट्ट (डिस्प्ले बोर्ड) लगाए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति ललित, ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (National Legal Services Authority – NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (NALSA) के बारे में:

- समाज के दुर्बल वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम’, 1987 के अंतर्गत ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ / ‘नालसा’ (National Legal Services Authority-NALSA) का गठन किया गया है।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।

- नालसा द्वारा ‘न्याय दीप’ (Nyaya Deep) शीर्षक से आधिकारिक सूचना-पत्र का प्रकाशन किया जाता है।

- ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ द्वारा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु ‘लोक अदालतों’ का आयोजन किया जाता है।

संरचना:

- ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम’ की धारा 3(2) के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (NALSA) के प्रधान- संरक्षक होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसके कार्यकारी-अध्यक्ष होते हैं।

राज्य एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण:

‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’: ‘नालसा’ की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने हेतु प्रत्येक राज्य में ‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ (State Legal Services Authority) का गठन किया गया है।

‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के ‘मुख्य न्यायाधीश’ होते हैं और वह ‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ के प्रधान-संरक्षक भी होते हैं।

‘जिला विधिक सेवा प्राधिकरण’: प्रत्येक जिले में, ‘विधिक सेवा कार्यक्रम’ के कार्यान्वयन हेतु ‘जिला विधिक सेवा प्राधिकरण’ (District Legal Services Authority) का गठन किया गया है।

‘जिला विधिक सेवा प्राधिकरण’ प्रत्येक जिले के ‘जिला न्यायालय परिसर’ में स्थित होता है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A:

अनुच्छेद 39A के प्रावधानों के अनुसार, “राज्य, यह सुनिश्चित करेगा, कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और राज्य, खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योषयता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या योजना द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

संविधान में यह अनुच्छेद, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप जानते हैं कि ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम’ के तहत किन लोगों को ‘निशुल्क विधिक सेवा’ प्राप्त करने का अधिकार होता है?

प्रीलिम्स लिंक:

- NALSA के प्रधान संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?

- पात्रता मानदंड?

- राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों का प्रमुख कौन होता है?

- इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान?

मेंस लिंक:

गरीबों और जरूरतमंदों को निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने में नालसा की भूमिकाओं और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

भारत ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ का अध्यक्ष

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने अगस्त माह के लिए ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ (United Nations Security Council – UNSC) की क्रमिक अध्यक्षता (rotating Presidency) ग्रहण की है।

- ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ के अध्यक्ष के रूप में, भारत का यह दसवां कार्यकाल है।

- भारत, वर्तमान में 2021-22 कार्यकाल के लिए ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ का एक ‘गैर-स्थायी सदस्य’ भी है, और इस दौरान भारत, पहली बार UNSC का अध्यक्ष बना है।

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ की अध्यक्षता के बारे में:

- ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ की अध्यक्षता, सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार बारी-बारी से एक महीने के लिए की जाती है।

- ‘सुरक्षा परिषद’ 15 सदस्य-राष्ट्रों के मध्य मासिक रूप से यह क्रम जारी रहता है।

- सदस्य-देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है।

- ‘सुरक्षा परिषद’ का अध्यक्ष, परिषद के कार्यों का समन्वय करने, नीतिगत विवादों पर निर्णय करने और कभी-कभी परस्पर विरोधी समूहों के बीच एक राजनयिक या मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ (UNSC) के बारे में:

- ‘संयुक्त राष्ट्र चार्टर’ द्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ (UNSC) सहित संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों की स्थापना की गई है।

- चार्टर के तहत, सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, और इसके निर्णय सदस्य-राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी होते है।

- स्थायी और गैर-स्थायी सदस्य: ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमे 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते है।

- ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ द्वारा हर साल, दो वर्ष के कार्यकाल हेतु पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तावित सुधार:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच प्रमुख मुद्दों पर सुधार किया जाना प्रस्तावित है:

- सदस्यता की श्रेणियां,

- पांच स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पॉवर का प्रश्न,

- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व,

- विस्तारित परिषद का आकार और इसकी कार्यप्रणाली, और,

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मध्य संबंध।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु प्रमुख बिंदु:

- भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है।

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि विभिन्न अभियानों में तैनात, भारत के शांति सैनिकों की संख्या, P5 देशों की तुलना में लगभग दोगुनी है।

- भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है।

- मई 1998 में भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapons State – NWS) का दर्जा प्राप्त हुआ था, और वह मौजूदा स्थायी सदस्यों के समान परमाणु हथियार संपन्न है, इस आधार पर भी भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का स्वभाविक दावेदार बन जाता है।

- भारत, तीसरी दुनिया के देशों का निर्विवाद नेता है, और यह ‘गुटनिरपेक्ष आंदोलन’ और जी-77 समूह में भारत द्वारा नेतृत्व की भूमिका से सपष्ट परिलक्षित होता है।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आपने “कॉफी क्लब” के बारे में सुना है? यह 40 सदस्य देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके क्या उद्देश्य हैं?

प्रीलिम्स लिंक:

- ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ के बारे में।

- सदस्य

- चुनाव

- कार्य

- UNSC प्रेसीडेंसी के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बारे में

मेंस लिंक:

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध।

पाकिस्तान में ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ को नया दर्जा देने हेतु विधेयक

संदर्भ:

पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा ‘रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ (Gilgit-Baltistan) को अस्थायी रूप से प्रांतीय दर्जा (provisional provincial status) देने हेतु एक कानून को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, गिलगित-बाल्टिस्तान के ‘सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय’ (Supreme Appellate Court – SAC) को समाप्त किया जा सकता है और इस क्षेत्र के निर्वाचन आयोग का पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (Election Commission of Pakistan) में विलय किए जाने की संभावना है।

गिलगित-बाल्टिस्तान की वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान में ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ एक स्वायत्त क्षेत्र है और इस उन्नयन के पश्चात, यह पकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा।

- वर्तमान में, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध – चार प्रांत हैं।

भारत की स्थिति:

भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है, कि 1947 के भारत संघ में राज्य-विलय के वैधानिक और अखण्डनीय प्रावधानों के अनुसार, संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र, भारत के अभिन्न अंग हैं।

‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ की अवस्थिति:

- गिलगित-बाल्टिस्तान, उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, और दक्षिण पूर्व में कश्मीर के साथ सीमा बनाता है।

- यह क्षेत्र, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर की रियासत का हिस्सा था, किंतु कश्मीर पर कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना द्वारा आक्रमण के बाद, 4 नवंबर, 1947 से इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का नियंत्रण है।

- यह पाक-अधिकृत कश्मीर के साथ एक भौगोलिक सीमा साझा करता है, तथा भारत इसे अविभाजित जम्मू और कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) से अलग मानता है।

- ‘चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा’ इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।

‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ पर वर्तमान नियंत्रण:

- ‘संयुक्त राष्ट्र भारत-पाकिस्तान आयोग’ (United Nations Commission for India and Pakistan – UNCIP) द्वारा 28 अप्रैल 1949 को पारित प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए, वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है।

- पाकिस्तान द्वारा ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ के निवासियों की सहमति के बिना इस क्षेत्र पर कब्ज़ा किया गया है। और ‘संयुक्त राष्ट्र भारत-पाकिस्तान आयोग’ (UNCIP) द्वारा पाकिस्तान को विवादित क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने की जरूरत बताए जाने के बाद भी, पाक इस क्षेत्र पर अनाधिकृत कब्ज़ा बनाए हुए है।

- पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से, गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को उचित संवैधानिक दर्जा, एक कार्यशील कानूनी प्रणाली और राजनीतिक स्वायत्तता नहीं मिली है।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप जानते हैं कि चीन, ‘कोहाला पनबिजली परियोजना’ (Kohala hydropower project) के निर्माण में पाकिस्तान की मदद कर रहा है? यह परियोजना कहां पर स्थित है?

प्रीलिम्स लिंक:

- गिलगिट- बाल्टिस्तान- स्थान, पड़ोसी और महत्वपूर्ण नदियाँ।

- कराची समझौता किससे संबंधित है?

- 1963 पाक- चीन सीमा समझौता।

- 1972 शिमला समझौता।

- PoK और CPEC के बारे में।

मेंस लिंक:

गिलगित-बाल्टिस्तान कहां अवस्थित है? इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण किस प्रकार हुआ? चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

सामान्य अध्ययन- III

विषय: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

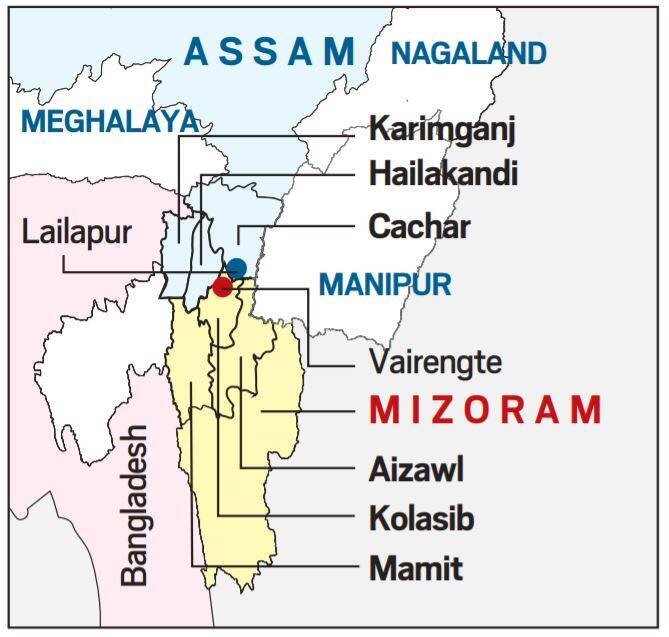

असम-मिजोरम सीमा विवाद

संदर्भ:

असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों द्वारा सीमा पर तनाव कम करने हेतु रास्ता खोजा रहा है।

हालिया घटनाक्रम:

26 जुलाई को दोनों राज्यों के पुलिस बलों मध्य गोलीबारी की घटना हुई थी, और इसके इसमें असम के छह पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारे गए तथा अन्य 60 व्यक्ति अन्य घायल हो गए थे।

असम सरकार का कहना है, कि गोलीबारी एकतरफा और अकारण की गयी थी, जबकि मिजोरम का दावा है कि, उनकी पुलिस से ‘असम पुलिस’ द्वारा दिखाई जा रही आक्रामकता का जवाब दिया था।

विवाद की उत्पत्ति:

असम और मिजोरम के मध्य 164.6 किलोमीटर लंबी परिवर्तनशील अंतर-राज्यीय सीमा है, और इस सीमा-रेखा पर होने वाला संघर्ष दशकों पुराना है।

इस विवाद के केंद्र में ब्रिटिश काल के दौरान जारी की गई दो अधिसूचनाएं है:

- मिजोरम का दावा है कि ‘बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, 1873’ के अंतर्गत वर्ष 1875 में जारी अधिसूचना के आधार पर यह जमीन उसकी है।

- असम, इस जमीन को अपनी बताता है और इसके लिए यह, लुशाई पहाड़ियों का सीमांकन करने वाली राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1933 में जारी अधिसूचना का हवाला देता है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर की सीमा लुशाई हिल्स, असम के कछार जिले और मणिपुर राज्य के ट्राइजंक्शन से शुरू होती है। मिज़ो लोग इस सीमांकन को स्वीकार नहीं करते हैं।

इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव:

26 जुलाई की घटना के बाद से, असम में स्थानीय लोगों ने मिजोरम को जोड़ने वाले एकमात्र रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग -306 को अवरुद्ध कर दिया है। जिसकी वजह से मिजोरम से आने-जाने वाले नागरिकों और वस्तुओं का परिवहन प्रभावित हुआ है।

आवश्यकता:

- दोनों राज्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

- केंद्र सरकार की सीधी निगरानी में ‘सीआरपीएफ’ बलों द्वारा इस क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढाई जानी चाहिए।

- हालातों को बिगड़ने से रोकने हेतु, संवेदनशील संदेशों को पोस्ट करने से बचा जाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप जानते हैं, कि गृह मंत्रालय के अनुसार, असम और मिजोरम के अलावा, सात जगहों पर इस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं? एक संक्षिप्त अवलोकन।

प्रीलिम्स लिंक:

- मिजोरम-असम सीमा विवाद के बारे में

- पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ से लगे पूर्वोत्तर राज्य

- राष्ट्रीय राजमार्ग -306

- 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट

मेंस लिंक:

असम-मिजोरम सीमा विवाद को समाप्त करने के उपाय सुझाइए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा जारी व्यक्तव्य के अनुसार, ‘श्रेया सिंघाल मामले’ में धारा 66A पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी प्रसारित करने हेतु ‘सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा अपनी पूरी कोशिश की गई है। इसके बावजूद भी, इस धारा के तहत कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

केंद्र द्वारा की गयी टिप्पणियाँ:

- चूंकि, ‘पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था’ संविधान के तहत “राज्य का विषय” हैं, अतः ‘सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम’ की ‘कठोर’ धारा 66A को रद्द करने संबंधी शीर्ष अदालत द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए फैसले को लागू करने का दायित्व राज्य-सरकारों का है।

- शीर्ष अदालत के फैसले का अनुपालन करने के संदर्भ में ‘कानून प्रवर्तन एजेंसियों’ की बराबर जिम्मेदारी है, और वे साइबर अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

संबंधित प्रकरण:

5 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह साल पहले रद्द किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा धारा 66A के तहत मामले दर्ज करना जारी रखने पर हैरानी और निराशा व्यक्त की गई थी।

मार्च 2021 तक, 11 राज्यों की जिला अदालतों के समक्ष कुल 745 मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर आईटी अधिनियम की धारा 66A (Section 66A of the IT Act) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

‘आईटी अधिनियम की धारा 66A’ क्या है?

- धारा 66A (Section 66A), कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से “आपत्तिजनक” संदेश भेजने पर सजा को परिभाषित करती है।

- इसके तहत दोषी को अधिकतम तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

इस धारा के तहत, पुलिस को किसी व्यक्ति के लिए इस बात पर गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया था, कि पुलिसकर्मी के हिसाब से उस व्यक्ति की गतिविधियाँ किसी अन्य को ‘चिढाने’ या ‘असहज करने वाली’ है, अथवा इन्हें ‘अपमानजनक’ या ‘धमकाने-वाला’ कहा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66A को हटाए जाने के कारण:

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) के तहत, मनमाने ढंग से, अतिशय पूर्वक और असमान रूप से ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार’ पर हमला करती है, और इन अधिकारों और इन पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन को बिगाड़ती है। इसके अलावा, प्रावधान के तहत अपराधों की परिभाषा, व्याख्या के लिए ‘खुली हुई’ (open-ended) और अपरिभाषित है।

इंस्टा जिज्ञासु:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक रद्द किए गए संवैधानिक संशोधनों का संक्षिप्त विवरण जानिए।

प्रीलिम्स लिंक:

- आईटी एक्ट की धारा 66A के बारे में

- संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के बारे में

- श्रेया सिंघाल मामला किससे संबंधित है?

मेंस लिंक:

आईटी अधिनियम की धारा 66ए को सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों रद्द कर दिया। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू।

विषय: विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।

एकीकृत थिएटर कमांड

(Integrated theatre commands)

संदर्भ:

हाल ही में, तीनों सशस्त्र बलों (नौसेना, सेना और वायु सेना) के मध्य ‘टेबल-टॉप युद्ध-खेल अभ्यास’ (table-top war-gaming exercise) किया गया था।

इसका उद्देश्य, एकीकृत ‘त्रि-सेवा थिएटर कमांड’ (tri-service theatre commands) में बलों के पुनर्गठन पर तीनों सेनाओं के मध्य आम सहमति विकसित करना और प्रस्तावित मॉडल में सुधार करना था।

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में भारत के पास, तीनों सशस्त्र बलों के 17 कमांड कार्यरत हैं, जिनमें थल सेना और वायु सेना, प्रत्येक के अधीन सात कमांड हैं और नौसेना के अधीन तीन कमांड हैं।

- भारत के पास ‘सामरिक सैन्य-बल कमान’ (Strategic Forces Command – SFC) के अलावा, ‘अंडमान और निकोबार कमान’– एक त्रि-सेवा कमान भी है। यह कमान देश के परमाणु भंडार की निगरानी करती है।

‘इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड’ क्या हैं?

‘एकीकृत थिएटर कमांड्स’ (Integrated Theatre Commands- ITC) के तहत रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए, एक कमांडर के अधीन, तीनों सेनाओं की एकीकृत कमांड की परिकल्पना की गयी है।

- इस तरह के सैन्य बल के कमांडर को, थल सेना, भारतीय वायु सेना और नौसेना के सभी संसाधनों का अपने विवेकानुसार निर्बाध प्रभावकारिता के साथ उपयोग करने की शक्ति होगी।

- एकीकृत थिएटर कमांडर, किसी एक सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।

भारत में ‘थिएटर कमांड’ की आवश्यकता:

- थिएटर कमांड, बेहतर योजना बनाने और सैन्य प्रतिक्रिया में सहायक होगी और इससे सैन्य-व्यय में भी कमी आएगी।

- चूंकि, क्योंकि सभी थिएटरों को पर्याप्त सैन्य उपकरणों एवं प्रणालियों से लैस करना होगा, अतः निकट भविष्य में, सैन्य-व्यय में वृद्धि होने की संभवना है। किंतु, सभी अधिग्रहणों को एक ‘थिएटर कमांड’ में एकीकृत किया जाएगा, इसलिए दीर्घावधि में यह लागत प्रभावी साबित होंगे।

- ‘थिएटर कमांड’, भविष्य के होने वाले किसी युद्ध में लड़ने हेतु एक ‘एकीकृत दृष्टिकोण’ प्रदान करेगे।

इस संबंध में प्रस्ताव:

वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद, इस पर विचार-विमर्श के दौरान, युद्ध लड़ने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई थी।

- ‘नरेश चंद्र समिति’ सहित ‘कारगिल समीक्षा समिति’ और तत्कालीन ‘मंत्रियों के समूह’ द्वारा ‘उच्च स्तर पर रक्षा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत बताई गयी।

- शेकेतकर समिति (Shekatkar Committee) द्वारा भी आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटने के लिये तीन एकीकृत थिएटर कमांड- चीन सीमा के लिए- उत्तरी कमांड, पाकिस्तान सीमा के लिए- पश्चिमी कमांड, और समुद्री कार्रवाहियों के लिए- दक्षिणी कमांड गठित करने के संदर्भ में सिफारिश की गई थी।

- शेकेतकर समिति ने ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ (CDS) का पड़ सृजित करने की भी सिफ़ारिश की थी।

इंस्टा जिज्ञासु:

क्या आप ‘परमाणु कमान प्राधिकरण’ (Nuclear Command Authority) के बारे में जानते हैं? इस प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है और इसके कार्य क्या हैं?

स्रोत: द हिंदू।

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य

पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC)

(North Eastern Space Application Centre)

केंद्र सरकार ने ‘पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र’ (North Eastern Space Application Centre – NESAC) से ‘असम-मिजोरम सीमा विवाद’ को हल करने और स्थायी समाधान पर पहुंचने हेतु, उपग्रह चित्रण के माध्यम से राज्य की सीमाओं का मानचित्रण और सीमांकन करने को कहा है।

NESAC के बारे में:

- 2005 में स्थापित, पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NESAC), अंतरिक्ष विभाग (DoS) और ‘पूर्वोत्तर परिषद’ (North Eastern Council – NEC) की एक संयुक्त पहल है।

- यह ‘शिलांग’ में स्थित है।

- ‘पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र’ उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से, क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

भारतीय और चीन के मध्य हॉटलाइन की स्थापना

सीमा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी सिक्किम के ‘कोंगरा ला’ में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा ज़ोंग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है।

- वर्तमान में, भारत और चीन के मध्य, अन्य हॉटलाइनों के अलावा पूर्वी लद्दाख के ‘चुशुल’ और ‘दौलत बेग ओल्डी’ में दो सैन्य हॉटलाइन कार्यरत हैं।

- ‘हॉटलाइन’, विशेष रूप से आपात स्थिति में उपयोग हेतु, सरकार के प्रमुखों के मध्य वार्ता हेतु या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित एक सीधी फोन लाइन होती है।

अश्वगंधा

हाल ही में, आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने हेतु ‘अश्वगंधा’ (Ashwagandha) पर, साथ-मिलकर एक अध्ययन करने हेतु ब्रिटेन के ‘लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन’ (LSHTM) के साथ एक समझौता किया गया है।

‘अश्वगंधा के बारे महत्वपूर्ण तथ्य:

- ‘अश्वगंधा’ (विथानिया सोम्निफेरा – Withania somnifera) को आमतौर पर ‘इंडियन विंटर चेरी‘ के नाम से जाना जाता है।

- यह, ऊर्जा बढाने, तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करनी वाली एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है।

- इसे “एडाप्टोजेन” (Adaptogen) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात यह आपके शरीर को तनाव-प्रबंधन करने में मदद कर सकती है।

- अश्वगंधा को, व्यापक रूप से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भागों में उगाया जाता है। भारत में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अश्वगंधा उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं।

- एक कठोर और सूखा-सहनशील फसल होने के कारण, अश्वगंधा को पूर्ण रूप से विकसित होने के दौरान अपेक्षाकृत शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए, 60-75 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं।

- 20°C से 35°C के बीच का तापमान, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है।

- अश्वगंधा, 5-8.0 pH मान वाली रेतीली दोमट या हल्की लाल मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। जल निकासी की उचित व्यवस्था सहित काली मिट्टी भी अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त होती है।

Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates

Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos

[ad_2]